Le mystère du scribe ou la sagesse du dessin

La statue du « Scribe » est une des plus anciennes œuvres d’art produite par l’humanité, et l’une des plus populaires au sein des collections du Louvre. Elle me touchait déjà il y a 35 ans, au point que j’en transportais une reproduction encadrée dans chacun de mes logements d’étudiant. Mais je n’ai réalisé que récemment ce qu’elle me révélait d’essentiel.

On y voit un homme qui dessine. Ou qui écrit ? Aucune différence : dans les idéogrammes égyptiens, on ne trouve pas trace de cette frontière (si radicale dans notre culture) entre un texte et son illustration. Ecrire c’est dessiner, dessiner c’est écrire.

Ecrire ou dessiner quoi ? Il ne le sait pas encore, il attend. Il reformulera en écriture dessinée ce qu’il va entendre, voir, comprendre. Par déformation professionnelle, j’ai envie de l’aborder comme un artiste, mais c’est une notion anachronique. Et l’histoire m’apprend qu’il s’agit plutôt d’une sorte de fonctionnaire, un bureaucrate, peut-être un comptable. Autant de notions que j’aurais tort, là aussi, de transposer trop vite dans notre réalité contemporaine, mais qui me rappellent un principe important : l’écriture dessinée est loin d’être seulement l’apanage des artistes, c’est une pratique universelle à disposition de tous les êtres humains. Ce que répètent aujourd’hui toutes les démarches de pensée visuelle.

Mais ce qui nous fascine chez cet homme, c’est la qualité de sa présence. Loin de se replier sur sa page comme un auteur obsédé par son travail, il regarde droit devant, les yeux ouverts en direction du réel. Sa main est prête à tracer, il ne lui accorde pas un regard. Par cette attitude, il met son trait au service d’un enjeu qui dépasse sa création. Et tout son corps respire l’attention. Enracinement, verticalité, dignité, vitalité, détente, on retrouve dans sa posture les caractéristiques universelles des figures d’art sacré telles que nous les ont transmises les traditions du monde entier, des bouddhas méditant aux vierges en prière. Il ne s’agit pas d’un humain ordinaire, mais d’un être mûr. Peut-être pas un sage, mais un authentique disciple de l’essentiel, un serviteur du réel. On le sent aux aguets, ouvert et disponible.

Qui a sculpté cette œuvre ? Avec quelle intention ? Celui-là mérite certainement le nom d’artiste. Et j’aime regarder sa statue comme une invitation à retourner mon regard : ce qui importe, me dit-il, n’est pas le dessin mais le dessinateur – ou plutôt : comment l’acte de dessiner nourrit son Être. Cette œuvre m’apprend que, dès l’origine, l’écriture dessinée pouvait être vécue comme un point d’appui précieux au service de notre maturation intérieure.

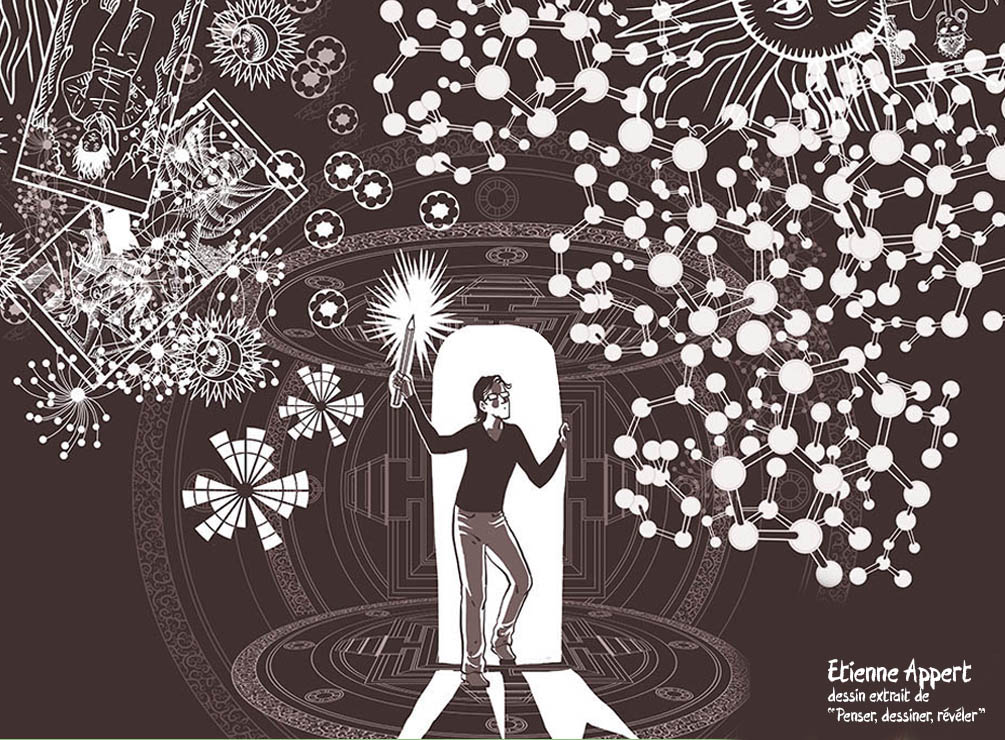

2 600 ans plus tard, c’est exactement la recherche qui m’anime et que je m’efforce de partager : et si dessiner, même sans être doué pour ça, pouvait nous aider pour apprendre à vivre ? Serait-il possible de pratiquer cet art dans l’intention, non de produire une oeuvre, mais de soutenir nos cheminements intérieurs les plus essentiels, les plus brûlants ? Et si chacun pouvait apprivoiser son trait et en faire un compagnon intime au service de son déploiement ? Pouvons-nous redécouvrir la voie du scribe ?

Cet article comporte 0 commentaires